こんにちは!あなぶきハウジングサービスバイオエナジー事業所の竹中です。

弊社が取り組むバイオエナジー事業では、産業廃棄物の焼酎粕と規格外のサツマイモを活用し、新たな資源として、エタノール燃料(バイオエタノール)と土壌改良剤(農業用資材)を製造しております。

これまで、私ども事業所に関連した焼酎、バイオエタノール、肥料(土壌改良剤を含む)等についてご案内して参りました。

これまでに紹介した内容に共通するものが発酵技術であり、今回、自身の知識を深めるためにも『発酵』について調べてみました。

1.そもそも発酵とは?

発酵とは、微生物(乳酸菌・麹菌・酵母など)の活動によって食べ物が変化し、人間にとって有益な形に変化することを言い、更に詳しく言えば、栄養素を細菌、麹カビ、酵母菌などの微生物が分解し、うまみ成分であるアミノ酸やアルコール、乳酸などが生成された現象となります。

一方、腐敗とは、人間にとって有害な場合を指し、微生物の働きによって原料に含まれる栄養素が分解され、硫化水素やアンモニアなどが生成される現象となります。

とは言え、例えば好き嫌いの分かれる納豆などの食品は、好きな人にとっては発酵(健康)食品、嫌いな人にとっては腐敗(腐った)食品と感じられても、ある意味間違いではないようです。

2.発酵の歴史

世界最初の発酵食品は、牛乳から偶然にできたヨーグルトとされ、紀元前5000年頃に生まれたと言われ、その後、数千年に渡り、仕組みが分からないまま、世界中で様々商品が発酵食品として誕生したとのことです。

大きな転機となったのは、340年程前にオランダのレーウェンフックが顕微鏡を発明し、肉眼では見えない微生物の存在を発見し、その後研究が進み、1878年頃にフランスのパスツールの研究などにより「発酵(腐敗)は微生物が起こす現象」として証明されました。

日本で言えば江戸時代に、顕微鏡で微生物を発見し、明治時代にその仕組みが科学的に証明されたこととなりますので、仕組みは良くわからないまま、先人の知恵として様々な発酵食品が、世界中で開発され食されていたことになります。

また、この科学的に証明された以降は、技術革新により安定した品質の発酵食品を大量に生産されるようになったようです。

また、発酵で得られる代表的なものにアミノ酸がありますが、アミノ酸は、生物の体を作るタンパク質の構成要素であり、生物の命を維持するために必要不可欠な要素です。このアミノ酸発酵の研究をリードしたのは日本であったとのことです。

3.発酵がもたらす効果(発酵食品)

発酵がもたらす効果として、発酵食品を例に6つご紹介します。

①栄養をスムーズに吸収!

発酵食品は、麹カビや酵母、細菌などの微生物の働きによって原料成分の栄養素が分解され、消化吸収しやすい状態となります。乳酸菌や麹菌、納豆菌、酵母菌、酢酸菌などの善玉菌が豊富に含まれているため、腸内環境が整い、栄養をスムーズに吸収して体内に巡らせることができます。

②免疫細胞を活性化!

発酵食品は、その免疫細胞の活性化を手伝ってくれます。

乳酸菌や麹菌などの菌体は、体内の免疫細胞の約70%が集まる小腸壁の近くを通る際、免疫細胞を活性化させる”指令ボタン“を押していくことが最近の研究で判明しました。中でも、味噌や納豆、甘酒、キムチ、なれ寿司などが有効であると言われております。

この免疫細胞を活性化させる”指令ボタン”を押すという働きは、生きた菌体も死んだ菌体も同じように持っており、例えば、多くの乳酸菌を含む味噌。味噌汁を作る際に加熱をしたことで乳酸菌が死滅しても、免疫細胞を活性化させる作用は変わりません。つまり、どんな食べ方をしても発酵食品は免疫細胞を活性化させます。

また、腸自体が健康であることも免疫アップのカギ。腸内を常に善玉菌優位の環境に整えておくためにも、善玉菌が豊富に含まれている発酵食品を積極的に取るととるとよいでしょう。

③栄養価アップ

微生物が発酵過程で多量の栄養成分を生産してくれるため、食品の栄養価が高まります。例えば納豆に含まれるビタミンK(体をつくる栄養素)はゆでた大豆の120倍にもなるとのことです。

④旨味成分アップ

煮た大豆と比べ、味噌や納豆には特有の味と香りが生まれます。また、発酵によりタンパク質が分解されて旨み成分のグルタミン酸ができるため、より「美味しい」と感じるのです。

⑤保存性を高める

微生物には自分以外の微生物の生育を阻止または死滅させる作用があります。そのため、ある一定量を占めると、悪玉菌である腐敗菌が駆逐されて腐りにくくなります。

⑥生活習慣病を予防

例えば、味噌やしょうゆ、納豆など大豆の発酵食品には、血管壁に付着した悪玉コレステロールを除去したり、高血圧を予防したりする作用があります。

4.身近な発酵食品

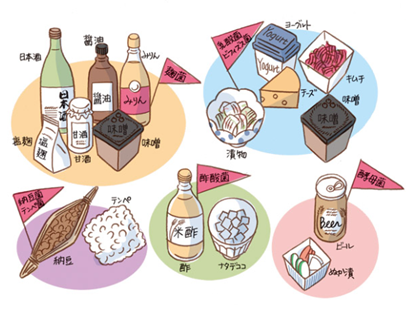

私たちが食する発酵食品は次の3つに分類され、代表的なものは次のとおりです。

①食べ物

漬物、納豆、鰹節、塩辛、豆腐の他、パン、チーズ、ヨーグルト、チョコレート、キムチ他。

②飲料

アルコール飲料(日本酒・焼酎・泡盛・ビール・ワインなど)、甘酒、お茶(緑茶・紅茶・ウーロン茶)、カルピスなどの乳酸菌飲料他。

③調味料

醤油、味噌、酢、みりん、麹、酒粕他。

以上の発酵食品をつくるのに欠かせない微生物は、主に「カビ」「酵母」「細菌」の3種類に分類されます。カビには麹菌(コウジカビ)、アオカビ、カツオブシカビなどがあり、酵母にはパン酵母、ビール酵母、清酒酵母など、細菌には乳酸菌、酢酸菌、納豆菌などさまざまな微生物があります。

そして、一つの微生物の働きによってつくられる発酵食品もあれば、複数の微生物の働きによってつくられる発酵食品もあります。

5.発酵技術の将来

今回、発酵=食品的なご紹介となりましたが、発酵により作られた各種アミノ酸・核酸を用いた原料は、医薬品や化粧品、健康食品などに形を変え、今後も更に増え続けていくものと考えられております。

また、世界の人口増加や途上国の進展に伴い、地球規模でタンパク質の需要と供給のバランスが崩れてしまう危機があるとのことで、肉や魚に変わる「代替タンパク質」に注目が集まっており、この「代替タンパク質」をつくる方法の1つとして、発酵に注目が集まっており、この分野で、多くのベンチャー企業が世界中で設立され開発競争が進んでいるとのことです。近い将来、皆様の食卓で目にする機会があるかもしれません。

6.さいごに

今回、私どもの事業にもゆかりのある発酵についてご紹介致しました。

次回は、今回の発酵に必要不可欠な微生物について取り上げたいと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

竹中和幸

竹中 和幸(たけなか かずゆき)

分譲マンションの管理担当(フロント)を経て、2023年より出身地である宮崎(日南市)にて、焼酎廃液(焼酎製造過程で排出される蒸留粕)の再生利用(資源の有効活用)に取り組んでおります。

保有資格:宅地建物取引士・管理業務主任者

最新記事 by 竹中和幸 (すべて見る)

- あなぶきが取り組むバイオエナジー事業 宮崎との関係?④ - 2025年7月19日

- あなぶきが取り組むバイオエナジー事業 宮崎との関係?③ - 2025年6月21日

- あなぶきが取り組むバイオエナジー事業 宮崎との関係?② - 2025年5月17日