こんにちは、株式会社OneNoteの田村です。

春の心地よい季節もあとわずか…。

ゴールデンウィークが明けると、いよいよ「梅雨」の季節がやってきます。梅雨の時期は雨が多くなるだけでなく、空気中の湿度も一気に上がり、ジメジメとした日々が続きますよね。

実はこの湿気、住まいにとっても大きな影響を及ぼします。

放っておくとカビが発生したり、壁や床が傷んでしまったりと、トラブルの原因に。特に賃貸物件にお住まいの方は、ダメージを放置していると退去時にクリーニング費用を請求されてしまうことも…。

だからこそ、早めの対策がとっても大切です!

今回は、梅雨の時期や湿度が高い地域で特に気をつけたい「マンションの湿気・カビ対策」について、今からできる5つの有効な方法をご紹介します。

其の1~マンションで湿気がこもりやすい原因~

マンションは私達が思っている以上に湿気がこもります。

戸建ての場合は方々に窓を作ることが可能で換気がしやすい作りになっています。しかしマンションの場合は隣ないし、両隣に部屋があり窓を作れる位置が入口側とベランダ側に限られていることが多いです。

空気の出入口がマンションの場合は大きく2つしかないため換気がしにくいことがマンションの湿気をこもりやすくする原因となっています。

最近の住宅ですと、一般的に「高気密」を売りにしているマンションが多いと思いますが(窓が少ないマンションの場合は必然的に気密性が高くなる)、実は“気密性が高い方が湿気がこもりやすくなる”ということは案外知られていないことです。

また、マンションも木造、コンクリート構造で湿気のこもりやすさには違いがあります。

木造建築の場合は木が湿気を吸収したり、湿度のコントロールに一役買っているため湿気がこもりにくいです。

反対にコンクリート構造のマンションは湿気を吸収するという機能はなく、むしろコンクリートそのものに水分が含まれていますね(コンクリートは固まる前は水上になっているのは皆さんご存じだと思います)。この時の水分が数年かけて湿気となって放出されていきます。これがコンクリート構造の特徴の1つなのです。

そのため築年数が浅い物件(目安として5年~10年)は湿気がこもりやすい傾向があり、賃貸するにも、購入するにも色々な注意が必要です。

其の2~湿気が溜まりやすく、カビが生えやすいエリア3選~

湿気がたまる事で一番気にしなければならないのは「カビ」です。当然のことながら湿気が多いところにカビは発生します。

建物の中でも「カビが生えやすいエリアがある」ということはご存じですか?

そういうところは特に湿気対策が必要になるため、ご自身で把握し、しっかりと対策を施しておきましょう。

カビが生えやすいエリア

1階のエリア

戸建て、マンション共に言えるのが1階のエリアは湿気がこもりやすいです。

1階のエリアは地面との距離が近いために、湿度が上がる傾向にあります。また最近ですと防犯を気にして窓を開けずにシャッターを降ろしたり、換気がしづらい環境にあります。

立地条件にもよりますが、1階は定期的な湿気対策を行うエリアになるため覚えておきましょう。

北側の部屋&日が当たらない部屋

北側の部屋は日当たりが悪くなるため、湿気がこもりやすくなります。また同じ条件という意味で日が当たらない部屋(隣に建物があり、日が当たらない)も湿気がこもりやすいです。

日当たりは居住性、建物を良好な状態に保つという意味でも非常に大切な要素です。

日当たりが無い、少ない建物は通常よりも5倍~10倍ほど湿気に対して気を使う必要があります。何もせずに放置すると壁やクローゼットの中など、あらゆる場所にカビが生えて困ることになってしまいます。

水回り

これは説明するまでもないかもしれません。

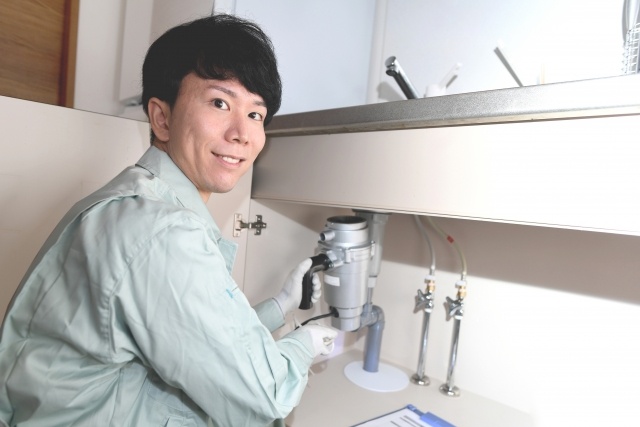

キッチン、お風呂場、洗濯機、乾燥機、こういった水回りは水を扱うために他のエリアに比べてたくさん水蒸気が発生します。もちろんそういう場所だからということで多くの場合で換気扇がついていますから、水回りで作業する時は「換気扇をつける」という行いが非常に大切になってきます。

また屋外と屋内で寒暖差が生まれやすい場所は窓に結露が生まれ、そこでもカビが発生することがあり注意が必要です。

こちらの記事で結露対策についてまとめていますので、よろしければご覧ください。

其の3~全部無料で出来る!湿気・カビ対策5つの方法~

湿気がこもりやすい場所や住宅でもやり方次第でカビの発生を押さえることが出来ますから、ここからはその対策の仕方についてお伝えしていきますね。

換気

最も大切な対策は「換気」です。

換気は窓を空けて家の中の空気の入れ替えをすることです。最もおすすめの方法は…

1)対角線の方向で2か所以上窓を開ける

2)換気の回数は1時間に1回10分程度を目安にする

3)2時間に1回20分の換気よりも、1時間に10分換気を2回の方が効果的

こういったこまめな換気が理想になります。

『1時間に1回換気って凄い大変!』と思うかと思いますが、これが一般的な理想の換気です。もちろん働き方や在宅時間の長さで出来る出来ないはどうしてもあると思います。その場合は「毎朝一回は換気する」や、「週末は時間を長めに換気する」で対策することがおすすめです。

サーキュレーターを使う

家の中で特に湿気がこもりやすい場所、クローゼットや北向きのお部屋などはサーキュレーターの活用がおすすめです。

サーキュレーターは空気を狙った場所に送り込める優れた家電です。

なるべく湿気のこもらない場所から、湿気のこもる場所に風を送り込むようにしましょう。サーキュレーターが無い場合は扇風機でも代用可能です(因みにサーキュレーターは家電量販店で1台/2,000円前後からお買い求めいただけます)

エアコンの除湿運転(ドライ)を使う

外で雨が降っている場合や、花粉、排気ガスが気になるなど窓を自由に開けられない環境の場合はエアコンの除湿運転がおすすめ。

除湿運転は空間全体の湿度を下げる機能を持っているため、湿気が気になる住宅の必需品です。

持ち家などの場合は推奨の広さよりも1つ大き目のエアコンを購入して、除湿運転で湿気がこもらないようにするという方法もおすすめです。

お風呂使用後は換気扇を回す

お風呂の湿気は換気しないと住宅全体に広がっていきます。結露の原因となることもあるため、お風呂上がりの換気扇は必須と考えた方が良いです。

お風呂の換気はつけっぱなしがおすすめです。

「電気代が…」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、お風呂場の換気扇の電気代は24時間つけっぱなしにしてもひと月あたり500円前後でそれほど高くありません。

そういう意味では24時間回しっぱなしの方がカビが生えて除去したり手を加えるよりもずっと良いと思います。

家具の配置を工夫する

家の中の家具の配置もとても大切です。

まず「外に面した壁に家具をくっつけておかないこと」です。外に面している壁は外気と室内の温度差の影響がでやすく、結果として湿気がたまりやすくなります。するともちろんカビが発生しやすいということです。

だから壁に家具をくっつけておかないことが案外大切なことになってきます。

また、空気の通り道の場所に家具や、洗濯物を置かないことも大切です。空気の通り道をさえぎるように本棚などを置くとその分湿気がこもりやすくなります。

家具の配置を変えるだけでも効果は大きいですから、一度検討してみることをおすすめします。

其の4~湿気に困らないマンション選びのポイント~

一番の湿気対策としては「立地」を良く見て住宅を選ぶことです。

近くに川や田んぼ、畑がある場所は日常的に湿気がある場所です。そういった場所は環境的にも良さそうに見えますし、ファミリー世帯の方が好んで選ぶ傾向があります。

しかし川など水が日常的にある場所は太陽光の熱で水が蒸発し湿度が上がります。

そういった物件は避ける等の判断が出来ると湿気に悩まされるということは減らすことができるはずです。

また周辺に高い建物があったり、物件と物件の距離が近い建物も日が当たりづらくなり湿気がこもりやすくなります。

そういった物件は出来れば避けた方が快適な暮らしが出来ると思います。

まとめ

湿気は私達の想像以上に建物を劣化させます。

例えば壁紙がはがれてきたりということも起きますし、クローゼットの衣類がカビで切れなくなったり、また部屋全体がカビ臭くなってくる…ということも起こります。

既にお住まいの場所なら日常的な湿気対策を行い、これから新居や別荘・民泊施設等を考えている方はなるべく湿気の少ない建物を選ばれることをおすすめします。

特に沖縄はオーシャンビュー物件が人気で、食指が動きがちですがこういった側面も十分に考慮の上お選び下さいませ。

ではまた次回お会いしましょう。

田村浩彦

田村浩彦(タムラ ハルヒコ)

東京都出身/沖縄移住歴11年目。

2020年あなぶきグループ入り。

2017年12月「株式会社One Note」入社

【主な業務】

運営代行物件の新規開拓、開業コンサルティング、既存クライアント様ケア、不動産売買仲介、土地建物仕入れ・査定、別荘・留守宅管理業拡販、関連企業様との各種業務アライアンス開拓、

最近は離島宮古島開拓に注力させて頂いております。

沖縄でのリゾート用地、建物又は移住・収益物件お探しの方は田村まで。

最新記事 by 田村浩彦 (すべて見る)

- 放置すると怖い!~梅雨時期の建物湿気・カビ対策5つの方法~ - 2025年5月1日

- 那覇市?豊見城?沖縄移住で住みやすい2023年夏最新おススメエリアTOP3 - 2023年7月26日

- ■宿泊ゲストトラブル事前対策及び起きてしまった際の対応■ - 2023年7月6日